Urgencia: angustia, síntoma y fantasma a la luz de los paradigmas del goce

Inés Sotelo

Psicoanalista Analista Miembro EOL y AMP. Doctora en Psicología (UBA). Directora de la Maestría en Clínica Psicoanalítica (IDAES UNSAM). Directora de la Carrera de Especialización en Clínica con Orientación Psicoanalítica (UBA). Profesora titular regular de la Facultad de Psicología (UBA).

Mail: inessotelo@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo aborda la urgencia subjetiva a la luz de los seis paradigmas del goce propuestos por Jacques-Alain Miller en La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. A través de una lectura articulada de Freud, Lacan y Miller, se examina la relación entre angustia, síntoma y fantasma en distintos momentos de la enseñanza de Lacan, desde el sujeto del inconsciente hasta el parlêtre. Cada paradigma implica una localización diferencial del goce: en lo imaginario, en el significante, en lo real, en el objeto a, en el discurso y en la no-relación. Estos desplazamientos conceptuales permiten pensar clínicamente la urgencia como irrupción de lo real, orientando la práctica analítica hacia la subjetivación. El texto propone que el discurso analítico, sostenido en la transferencia y en la ética del deseo del analista, posibilita una lectura singular del síntoma, incluso cuando este se presenta bajo formas actuales como la angustia generalizada, el empuje al consumo o los trastornos de la época. La intervención del analista –oportunista, agalmático, separado del ideal– se sostiene como acto que opera sobre lo real del cuerpo que habla. Así, la urgencia, lejos de ser reducida al campo del control o la evaluación, es pensada como entrada posible en el análisis, donde el síntoma se formaliza y el goce se localiza.

Palabras-clave: goce, urgencia, síntoma, clínica psicoanalítica.

ABSTRACT

This article explores subjective urgency in light of the six paradigms of jouissance proposed by Jacques-Alain Miller in The Experience of the Real in Psychoanalytic Treatment. Through an articulated reading of Freud, Lacan, and Miller, the relationship between anxiety, symptom, and fantasy is examined across different stages of Lacan’s teaching—from the subject of the unconscious to the parlêtre. Each paradigm offers a distinct localization of jouissance: in the imaginary, the signifier, the real, the object a, discourse, and non-relation. These conceptual shifts offer clinical tools for understanding urgency as an irruption of the real and guide psychoanalytic practice toward the subjectivation. The paper proposes that the analytic discourse—grounded in transference and the ethic of the analyst’s desire—enables a singular reading of the symptom, even when it takes contemporary forms such as generalized anxiety, compulsive consumption or disorders of the era. The analyst’s intervention—opportunistic, agalmatic, separated from the ideal—is sustained as an act operating upon the real of the speaking body. In this way, urgency is not reduced to control or evaluation, but rather approached as a possible entrance into analysis, where the symptom is formalized and jouissance localized.

Key-words: jouissance, urgence, symptom, psychoanalytic treatm

Los paradigmas del goce que nos presenta Miller (2011b) en La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica posibilitan leer a Freud en clave Lacan y leer a Lacan en clave Miller. Estos paradigmas que orientan la lectura de la enseñanza de Lacan son, para Miller: “los fotogramas simplificados previstos para intentar recomponer, por el efecto de esta superposición acelerada, el movimiento que anima lo que llamamos la enseñanza de Lacan en cuanto a la doctrina del goce” (Miller, 2011b, p. 221).

Del sujeto al parlêtre, del síntoma al sinthome, del Nombre-del-Padre a los nombres del padre, movimientos que dan una orientación con relación a la clínica, verificando que habrá conceptos que Lacan jamás abandonará, recreándose en la doctrina y partiendo de un paradigma constante: “El sujeto no podría ser conceptualizado sin el Otro, principio que repercute en la doctrina del final de análisis” (Miller, 2011b, p. 216).

Jacques-Alain Miller ubica seis momentos de la enseñanza de Lacan, a partir de lo que llama el comienzo de su enseñanza, en el año 1953.

En el paradigma 1, Lacan propone pensar a la experiencia analítica en términos de un montaje comunicacional, cuyas variaciones se verifican, por ejemplo, en el concepto y manejo de la transferencia. Al principio, se refiere a una comunicación intersubjetiva y dialéctica, en la que el analista, pensado en ese momento como sujeto, decide, a través de la puntuación, el sentido de lo que se dice. Concibe al inconsciente como un cifrado, que habrá que descifrar; así, se enfatiza el eje simbólico.

Ubica una satisfacción semántica considerando al síntoma como un sentido coagulado que produce sufrimiento. La satisfacción va a advenir al lograrse la liberación de dicho sentido aprisionado, reprimido en términos freudianos. Esta manera de entender la satisfacción simbólica va a dejar de lado la economía libidinal, que en ese momento Lacan ubica en el registro imaginario. Diferencia lo que es la satisfacción semántica, que procede del sujeto y sus articulaciones simbólicas. Es decir, hay satisfacción semántica del goce que es libido ubicada en el registro imaginario. De este modo, se establece allí una disyunción entre el orden simbólico y el goce. Esta disyunción se corresponde con la del sujeto del inconsciente, por un lado, y el yo, por el otro.

Primer paradigma del goce

Goce imaginario

La imagen se anticipa a la buena forma, se aliena, se identifica al “yo soy eso” del espejo. El goce concomitante del estadio del espejo es el júbilo del niño. Es el goce en el cuerpo, que no pasa por la palabra, no pasa por el lenguaje, es un goce propio de la imagen de completud. ¿Qué nos pasa cuando el espejo no nos devuelve la buena forma sino la fragmentación? No encontramos el júbilo, la alegría de ver la imagen unificada, sino el terror y la angustia. Sobre esta cuestión, Andrea Berger (2022, p. 31) dirá que la angustia aparece como “[…] aguijón que toca el cuerpo […] sorda resonancia […]. La angustia no solo queda asociada a lo irreal-fantasmático que abruma sino también a lo real y mudo que se infiltra en el cuerpo”.

Es interesante notar que ese goce no varía en cantidad, sino en su distribución, ya que lo podemos encontrar en el yo, en la imagen del cuerpo propio o en el otro.

Lacan deja entrever en esos primeros años que el yo es esencialmente paranoico. Son los primeros escritos, previos a su enseñanza, muy interesantes para pensar la época actual: femicidios, violencias en las parejas y en las familias, la violencia urbana, en el fútbol, en las guerras, presentaciones en las cuales el espejo, efectivamente, refleja a un otro al que hay que destruir. En Donc, Miller (2011a) precisa, con relación a los asesinatos inmotivados, que la hipótesis de Lacan en aquellos años será que, en el ataque propiciado contra ese otro se golpea esa cosa mala, interna, a la que el sujeto mismo está identificado.

Miller extrema la lectura de Lacan, tomando como eje la pregunta ¿cómo se llegar a tocar, en el análisis, más allá de las identificaciones imaginarias, el extremo arcaísmo del kakon subjetivado? Esta es la gran cuestión que Lacan va a sostener a lo largo de los paradigmas, cuando más adelante en su enseñanza formula el concepto de real. ¿Cómo alcanzar lo real a través de una vía (la vía simbólica) que está en disyunción con lo real? ¿Es posible tocar lo real a través de la palabra? Esta es la gran pregunta que Lacan dirige al análisis mismo y que modulará a lo largo de su enseñanza.

Entonces, Lacan sostiene que más allá de la imagen habría un objeto malo, inimaginable, que cobrará todo su valor años después, cuando postule como el nivel más primordial de la constitución del sujeto, su relación con el objeto a. El goce será localizado en lo imaginario hasta El Seminario 4 y deberá llegar al Seminario 10 para localizar en ese pequeño objeto a el goce fragmentado.

En esos primeros años, el inconsciente aparece estructurado como un lenguaje y Lacan privilegia el desciframiento, en tanto depende de lo simbólico y supone la diferencia entre significante y significado. En la vertiente del lenguaje, se acentúa cada vez más la autonomía de lo simbólico ya que la cadena significante tiene una lógica que le es propia.

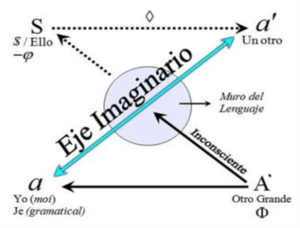

Lacan va a hacer uso de los esquemas y matemas y en este primer momento de la enseñanza presentará el esquema lambda, presentación topológica-espacial de funciones y relaciones. El esquema lambda es presentado en 1956 en la clase 19 del Seminario 2, que tiene como título “Introducción del gran Otro”.

Introducción de lo simbólico

Experiencia analítica

Hay que distinguir al menos dos: el A, el gran Otro – por eso es la introducción del gran Otro – y el otro que es el yo, el semejante. En la función de la palabra localiza al Otro. En eje imaginario, del a al a’, el otro y sus identificaciones. El a que se encuentra aquí es el a imaginario, es el yo y la imagen especular. Hay otro estatuto del pequeño a que Lacan localizará más adelante a la luz del Seminario 10.

En el eje imaginario, que es el eje del espejo, el otro, el semejante, se devuelven miradas de amor o de desagrado, siendo lo propio del estatuto de lo imaginario. Por un lado el eje imaginario, por otro, lo que le saldrá al cruce será el eje simbólico. La intervención analítica apunta a ir más allá de esa coagulación imaginaria que petrifica al sujeto en el muro del lenguaje.

El analista ubicado aquí, no en la intersubjetividad, sino en un lugar de Otro como alteridad radical, sale al cruce de las identificaciones imaginarias, a las coagulaciones imaginarias, y desde el lugar de la transferencia puede desarmarlas.

A partir del esquema lambda, la relación de objeto deja de ser dual, porque el sujeto y el otro son dobles. Por un lado está la S, el sujeto del inconsciente y el a, que es el yo. Por otro lado, el semejante, a’ y el A, el Otro como alteridad radical. Son elementos heterogéneos.

Lacan dirá en el Seminario 2. El Yo en l teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica en los años 1954-1955: “Lo imaginario cobra su falsa realidad que sin embargo es una realidad verificada, a partir del orden definido por el muro del lenguaje” (Lacan, 1997[1954-1955], p. 366). Es una realidad que, por supuesto, se le atribuye a la verdad del Otro, pero que toma su forma y su consistencia a partir del muro del lenguaje. El yo, el Otro y el semejante son imaginarios, son objetos en este momento y son nombrados como tales en ese sistema organizado. El lenguaje adquiere una función imaginaria, en tanto y en cuanto objetiviza al sujeto como yo y otro. En el eje a–a’, ubicamos las fantasmagorías – en ese momento las llamará así – articulando imaginario y realidad.

Ubicamos así el primer paradigma, el de la imaginarización del goce, situando las consecuencias de la primera enseñanza de Lacan: la introducción de lo simbólico, que se pone en cruz a la imaginarización y a ese goce ubicado en lo imaginario que es la dimensión propia de la experiencia analítica.

Segundo paradigma del goce

Significantización del goce

El segundo paradigma, que no le sucede cronológicamente, sino que se va mezclando hasta que finalmente se impone sobre el primero, se ubica fundamentalmente con relación a los Seminarios 5 y 6 de los años 1957-1958 y 1958-1959, respectivamente. Este es el momento en el que Lacan hace un esfuerzo monumental, movimiento en el que todo aquello que era imaginario – el falo, las figuras parentales, el padre, la madre, el niño – pasa a lo simbólico, época que Miller llama de significantización del goce. En el primer paradigma Lacan ubica la libido como una reserva imaginaria, en cambio a esta altura de la enseñanza de Lacan las pulsiones se estructuran en términos de lenguaje. Lo mudo de la pulsión entra en una gramática, cuestión que se aprecia en el grafo, con sus metonimias, sus sustituciones, sus combinaciones. Lacan llega a escribir su matema en términos puramente simbólicos. Parte del sujeto simbólico para establecer la relación con la demanda del Otro, siendo ambos términos eminentemente simbólicos.

En el Seminario 5, 1957-1958, el fantasma aparece como un argumento asimilable a la cadena significante. La fórmula del fantasma que se desprende de este paradigma nos presenta una imagen, puesta en función significante y articulada al sujeto simbólico: es el pequeño objeto a imaginario, no es todavía el objeto a del Seminario 11 en el año 1964. El losange en psicoanálisis muestra la articulación, hay relación y disyunción. No es igual, hay una relación de disyunción entre el objeto imaginario y el sujeto simbólico.

Encontramos una imagen puesta en función significante, articulada con un sujeto simbólico, estableciéndose de este modo, una notable conexión entre lo simbólico y lo libidinal. Lacan lo dice así: “[…] el fantasma lo definiremos, si les parece, como lo imaginario capturado en cierto uso del significante” (Lacan, 2007[1964], p. 417). La escritura es el matema del fantasma. El goce, mortificado por el significante, va a quedar ubicado en lo alto del grafo del deseo, en el trayecto que va del goce a la castración.

Grafo del deseo[1]

El grafo es una herramienta clínica extraordinaria para pensar la psicosis si nos ubicamos en el piso inferior. Si, por el contrario, nos ubicamos en el piso superior, sirve para pensar la neurosis. Del lado izquierdo del grafo encontramos las respuestas clínicas del sujeto frente al enigma del deseo del Otro, estas son: el fantasma, el síntoma y las identificaciones. También localizamos en el piso superior, en el lugar del significante del Otro tachado, el lugar por excelencia de la significantización del goce. La tachadura, el significante del Otro tachado, cae sobre el sujeto, dando cuenta del borramiento del goce por el significante. Es decir que, para el viviente, el goce como tal, justamente está tachado, está anulado por el significante, pero no está del todo perdido, sino que lo restituye bajo la forma del deseo significado. El goce sin límites, sin medida, desregulado, ese goce del viviente, está perdido desde el principio, porque el sujeto llega inmerso y bañado de lenguaje.

Es un momento de la enseñanza de Lacan de una potencia extraordinaria. Escribe “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud” en mayo de 1957, “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” entre diciembre de 1957 y enero de 1958, “La significación del falo” en mayo de 1958 y “La dirección de la cura y los principios de su poder” en 1958.

A través del grafo del deseo propone matematizar y transformar en letras, en fórmulas simbólicas, todo aquello que se localizaba en el registro imaginario.

Matematizar posibilitará transformar la novela neurótica, es decir, “[…] correlacionar la angustia con las categorías de la lingüística estructural” (Berger, 2022, p. 74). Miller hablará de “la angustia lacaniana” para señalar la operación de lectura de Lacan, al “[…] sustituir las figuras del padre y madre por el Otro-campo del lenguaje” (Berger, 2022, p. 74).

Este grafo da cuenta del recorrido de la pulsión con un goce desregulado que encuentra sus puntos de tope. Partimos del piso inferior izquierdo donde está el sujeto mítico; el primer movimiento va hacia el A mayúscula, el Otro sin tachar, útil también para pensar la urgencia y el pasaje del grito al llamado. “¿Y qué es lo que hace de un grito un llamado? El acuse de recibo de Otro” (Miller, 2011c, p. 106). Con esta idea, que nos remite a lo mítico del niño, pero también al paciente que sufre, podemos ubicar, por un lado, el punto de urgencia como ruptura, como encuentro con lo real; por otro, el acuse de recibo del Otro que traduce y significa. Es el primer piso, el piso de los enunciados, que va del A, el Otro, a s(A), al significado del Otro. Para que el grito se transforme en llamado, el Otro debe significar, sea madre, padre, cuidador, asistente, no importa quién, se trata de que funcione como un Otro que aloja. El analista ubicado en principio en este lugar, con su puntuación, con su interpretación, significa.

El piso superior del grafo es el piso de la enunciación, en la cual vamos a encontrar el lugar del deseo, la presencia de la angustia frente a lo enigmático del deseo del Otro. El deseo es un modo de nombrar esa hiancia, ese resto ineliminable que ha quedado de la demanda en su paso por los desfiladeros del significante.

Vamos a encontrar, por un lado, el significante del Otro castrado, de este goce mortificado por el significante y, por otro, la fórmula de la pulsión que tiene la paradoja de que es muda, tal como nos enseñó Freud. Sin embargo, se vincula topológicamente con la gramática del fantasma. La fórmula del fantasma, sostén del deseo, sostén del sujeto en el desvanecimiento produce el ser, sujeto del deseo, de acuerdo con Lacan. El sujeto barrado, simbólico está en relación y disyunción con el objeto imaginario; razón por la cual, en el grafo está a la altura del deseo. El deseo se regula imaginariamente sobre el fantasma.

Tercer paradigma del goce

Goce imposible

El tercer paradigma es el momento de la enseñanza de Lacan donde se destaca el goce real de la satisfacción pulsional. El monumental esfuerzo de significantización, propuesto en el grafo del deseo, no termina de dar cuenta de la satisfacción de la pulsión.

Entonces, en el Seminario 7 de los años 1959-1960 se presenta el nivel real y muestra la dimensión de la muerte en la pulsión y no sólo su satisfacción simbólica, como lo ubicaba en el paradigma 2. Lacan plantea en este seminario que el goce es real. Hasta ese momento, lo real podía quedar por fuera de la experiencia analítica en las neurosis. Lo real, en el Seminario 2, no estaba en el esquema lambda, ni en el grafo del deseo, “[…] lo real es lo que volvemos a encontrar en el mismo lugar” (Lacan, 1997[1954-1955], p. 439). En cambio, para la psicosis se trata de lo contrario, no sólo que no queda por fuera de la experiencia, sino que señala el significante en lo real. Los fenómenos elementales, son indicadores que van orientando al sujeto psicótico. Pueden orientarlo en relación a la maldad del Otro o la propia. Elementos que permiten al analista hacer un diagnóstico diferencial.

Uno de los puntos principales del Seminario 7 es la articulación que hace Lacan al rescatar un término de Freud junto a una referencia de Heidegger; esto, para poder dar nombre al “no hay Otro del Otro”. El nombre que encuentra es das Ding, la cosa; algo que no tiene propiedades significantes, ni al que se puede acceder vía la palabra.

En esos años, el fantasma es aquello que provee una escena a la relación del sujeto con el objeto. Lacan afirma que su función es ser fundamentalmente el sostén del deseo. Para entonces, el goce se encuentra dividido entre los conceptos de deseo, fantasma y pulsión.

Santa Catalina de Siena (1347-1380), desde muy pequeña, se flagelaba, no comía. La Iglesia entendió como la máxima expresión de santidad su conducta de ingerir objetos de desecho y así controlar su propia repugnancia. Desde los 6 años tenía alucinaciones con el demonio e intentaba controlarlas con actos de penitencia. Se flagelaba a diario hasta herirse y combinaba la anorexia con la ingesta de trozos de madera para luego vomitar y expulsar el objeto que se había introducido.

Finalmente, murió a los 33 años cuando limitó su dieta a hostias y agua, ingiriendo así solo el “cuerpo de Cristo”.

Alucinaba la visita de Jesús, con quien “contrae matrimonio”, recibiendo como anillo de su prometido el prepucio desprendido de su circuncisión. Fue canonizada cien años después y su cadáver fue desmembrado.

Los fenómenos que muestra su biografía nos permiten pensar en este goce ubicado, no en la imagen ya que su anorexia no se liga a la imagen ni a lo simbólico, sino a este goce que la invade y que tiene como destino la ingesta y el vómito, lo que implica un compromiso con Jesús. Su destino impacta también en esta misma línea: cuerpo despedazado y expuesto en distintas iglesias. No se trata entonces de la satisfacción simbólica de la santidad que hubiese ejemplificado el goce simbólico del segundo paradigma Éste se puede ubicar en el I(A) del grafo del deseo; mismo que no se trata de la realización del fantasma. Estamos en el campo del das Ding, del goce reducido a un lugar vacío que por momentos es llenado de estos restos: vómito, heces, madera, órganos desmembrados.

Miller va a decir que lo que se desprende de este paradigma del Seminario 7, es que el goce es malo. Antes el síntoma se relacionaba con la represión, de la que Lacan tomaba la cara exclusivamente simbólica, pero en este seminario lo relaciona con la defensa. Se trata de un goce masivo que ya Lacan comienza a ubicar como objeto y que no es alcanzado por la combinatoria significante.

Cuarto paradigma del goce

Goce fragmentado

Pasemos al cuarto paradigma, al goce fragmentado. Miller afirma que, si uno se atiene a La Cosa, al das Ding como goce masivo, no hay ninguna posibilidad de establecer una nueva alianza entre el goce y el Otro. Miller plantea que es a partir de este obstáculo que el analista, como Otro, puede tocar el goce. De ahí la necesidad de inventar el objeto a. Es el objeto lacaniano central del cuarto paradigma, que funcionará como una mediación, una nueva alianza entre lo simbólico y el goce.

Miller ubica el paradigma 4 como el goce fragmentado, fundamentalmente a partir del Seminario 10 y 11 hasta el Seminario 17. En el Seminario 11 esto está muy claro en los conceptos de alienación y separación. En los tres primeros paradigmas el goce estaba asociado a un registro imaginario, simbólico y real. Este paradigma introduce una variación fundamental respecto de los anteriores. No se trata de asignar el goce a un registro particular, lo que le interesa es situar si es posible o no la articulación entre dos órdenes diferentes, el significante y el goce (Leserre, 2018).

Se vuelve a plantear esta relación entre significante y goce, pero a diferencia del paradigma 2, la articulación se establece con el objeto a de por medio, es la gran novedad, su único gran invento, dice Lacan. El pasaje del paradigma 3 al paradigma 4 se debe, justamente, a la elaboración del objeto a, que en el Seminario 10, define como el resto del encuentro entre el individuo y el lenguaje. Hay algo que no logra pasar por la cadena significante y que el significante no termina de atrapar.

Es importante subrayar cómo en cada paradigma Lacan va mostrando todo el esfuerzo por atrapar lo inatrapable. Se pasará de la masividad del das Ding a la elementarización de la cosa, como la llama Miller, al objeto a como resultado de la separación (Leserre, 2018).

En su Seminario 10, Lacan define la angustia como afecto que emerge de la relación dialéctica del sujeto con el Otro. Andrea Berger (2022) en su tesis plantea que Lacan ubica la angustia como “[…] bisagra – borde entre el goce y el deseo” (p. 77). “La angustia será consecuente con la producción del objeto de deseo […]. La angustia es un afecto litoral entre el lenguaje y el cuerpo” (p. 78), tomando el cuerpo otra dimensióncon relación a los paradigmas anteriores.

En 1964 Lacan resalta la vertiente del inconsciente como corte, como ruptura que sorprende y deja un poco atónito al sujeto, en el acto fallido, en el sueño que lo despierta. Lacan vuelve a encontrar en la alienación y separación el modo de articular el significante con el goce. Esta vez, a través del objeto a, ese agujero, ese hueco, alrededor del cual, bordeando en su recorrido, la pulsión se satisface. Queda incluido, de esta manera, en una parte del conjunto del Otro, dando cuenta de la vertiente pulsional no autoerótica que Lacan acentúa en este momento de su enseñanza (Leserre, 2018).

En este punto resulta interesante ubicar la cuestión de la transferencia y las referencias precisas que utiliza Lacan en el Seminario 11, en el capítulo que se llama En ti más que en tú. En este capítulo ubica el lugar del analista como aquel que provoca.

Hay un ejemplo precioso. Lacan compara ir a ver al analista con ir a comer a un restaurante chino. Un restaurante chino que supone una dimensión de lo exótico, por lo que no se trata simplemente de saciar el apetito. El instinto está perdido y lo que estará en juego allí será otra cosa. Se ingresa, entonces, en un espacio y en un ceremonial. Llega la moza (que es atractiva; hay algo de lo libidinal que tiene que estar en juego) y entrega la carta. El problema es que la carta está en chino y, dado que el comensal no entiende el idioma, le pide a la moza que le traduzca: “dígame usted qué elijo, organíceme el menú”. Entonces, dirá Lacan, ir al analista es esto: demandar que el analista nos organice el menú.

De esta manera, queda atrás esa interpretación que libera de un sentido sufriente; hay algo de lo libidinal que se pone en juego en el encuentro con un analista, a condición de que el analista (el mozo) no se siente a comer y a gozar de la cena. A esta altura se ubica lo agalmático, presente ya en el Seminario 8, La transferencia, con El banquete de Platón que no está sólo en el analista, sino también en el analizante, en ese objeto precioso agalmático que es el analizante que moviliza, también, el deseo del analista a condición de que el analista no goce allí.

Se pone en juego, por un lado, lo libidinal y, por otro lado, la localización de esta vertiente pulsional, donde la transferencia dará vuelta a ese recorrido de la pulsión.

En 1964, en el Seminario 11, Lacan (2007[1964], pp. 279 y 281) muestra el movimiento del recorrido de la pulsión con el ocho interior:

Todo análisis cuya doctrina es terminar en la identificación con el analista revela que su verdadero motor está elidido. Hay un más allá a esa identificación, y está definido por la relación y la distancia existente entre el objeto a minúscula y la I mayúscula idealizante de la identificación. […] El mecanismo fundamental de la operación analítica es el mantenimiento de la distancia entre I y a. […] la transferencia es lo que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión. Y por esa vía, aísla el objeto a, lo sitúa a la mayor distancia posible del I. […] El analista debe abandonar esa idealización para servir de soporte al objeto a separador, en la medida en que su deseo le permite, mediante una hipnosis a la inversa, encarnar al hipnotizado.

Podemos pensar que, en el lugar de la d, que encontramos en el piso superior del grafo (paradigma 2) se localiza el deseo del analista empujando hacia el piso superior. El sujeto busca un Otro consistente, busca un amo, ese A sin tachar. Este A le puede dar su significado y reconducirlo al piso inferior del grafo, al piso del a-a’, de las pequeñas identificaciones, lugar propio de las psicoterapias, que justamente, apuntan a ese recorrido, a ese cuadrángulo que va del moi al A, el significado del Otro, al ideal del Otro.

Este circuito coagula el ser “esto es lo que soy”, con su contracara, “lo que no soy y debería ser”. Esa es la intervención (eficaz para algunos) propia de las psicoterapias, que responde a la lógica de reforzar el yo, de sostenimiento de ese cuadrángulo. Como ejemplo clínico: frente a la inhibición para presentarse a un examen, la intervención del psicólogo conductual será la de darle indicaciones para reforzar el yo y alcanzar el objetivo, rendir el examen y restituir la homeostasis.

Lo que propone Lacan, el pasaje a la enunciación para la neurosis, lo podemos pensar a la luz del ocho interior, en el cual el analista podría ubicarse desde el lugar del ideal y, entonces, conducir hacia el piso inferior. O bien, desde el lugar agalmático del deseo del analista, conducir hacia el piso superior y permitir el despliegue del fantasma, el despliegue del movimiento pulsional. La transferencia se ubica en ese punto medio, que conduce hacia la identificación y hacia la petrificación o reconduce a la pulsión. Reconduce a ese movimiento en el cual el analista, ubicado en el lugar de objeto, posibilita la caída del ideal, de los significantes amo que conducen la vida del sujeto.

Quinto paradigma del goce

El goce discursivo

Al paradigma 5, que es el del goce discursivo, podemos ubicarlo en los Seminarios 16 y 17. Mientras que, tal y como lo ubicamos en el paradigma 4, el objeto a se encontraba separado como elemento de goce, ahora se recupera al Otro del significante.

Con el goce discursivo sostenemos que el significante es aparato de goce. Hay un cuerpo afectado de goce y el punto de inserción del aparato significante es el goce. El goce se localizará en los “[…] bordes del cuerpo que sirven a los intercambios con el Otro” (Aflalo, 2007, p. 73).

El discurso es un modo de lazo que habita el cuerpo, ya que el lenguaje mortifica al viviente, mata la Cosa y expulsa de él un goce.

En el Seminario 17 El reverso del psicoanálisis de los años 1969-1970, el acento está puesto en el significante como marca de goce que introduce una pérdida, que a la vez produce un suplemento de goce.

La introducción misma del significante depende del goce, porque hay un cuerpo afectado y el goce es impensable sin el significante. Hay toda una circularidad primitiva entre significante y goce.

“Lo que Lacan llamó discurso es de alguna manera alienación y separación unificados” (Miller, 2011b, p. 239). Con los cuatro discursos, Lacan establece una relación primaria y originaria entre los significantes y el goce, siendo la repetición una repetición de goce. El sujeto entendido como “lo que un significante representa para otro significante” (Lacan, 2007[1964], p. 206), es una relación que resume la alienación simbólica, pero los discursos de Lacan introducen que “el significante representa el goce para otro significante” (Miller, 2011b, p. 244).

Miller recorre el escrito de Lacan del año 60, “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano”, en el que Lacan establece “(…) ese goce cuya falta hace inconsistente al Otro” (Lacan, 2008[1960], p. 780), acentuando la antinomia entre significante y goce y entre el sujeto barrado y el goce.

Lacan distingue 𝜑 (-phi) como significación y 𝚽 (phi mayúscula) como significante. Hay un goce fuera de lo simbolizado que intenta recuperar con el significante phi mayúscula. Este será como das Ding, un significante absolutizado, se trata de “[…] el punto culminante del intento de introducir el goce en el sistema significante” (Miller, 2011b, p. 250).

El ser previo a la puesta en marcha del significante es un ser de goce, cuerpo afectado por el goce. En el Seminario 17, El reverso del psicoanálisis, Lacan (2008[1969-1970], p. 13) dirá que “[…] el goce nos permite mostrar el punto de inserción del aparato significante”.

Miller (2011b, p. 251) sostiene que “[…] este punto de inserción hasta entonces no había sido mencionado como tal y obligaba a una subrepticia sustitución del cuerpo por el sujeto porque teníamos un funcionamiento de alguna manera autónomo, cerrado sobre sí mismo, del orden simbólico”. Esto conduce a Lacan (2008[1969-1970], p. 51), también en el Seminario 17, a plantear que “[…] el significante se introduce como aparato de goce”. De este modo, comienza a renunciar a la idea de la autonomía de lo simbólico.

Lo que era el “[…] sujeto barrado, lo que circula en la cadena significante como la verdad, la muerte, el deseo, es retraducido como el goce” (Miller, 2011b, p. 251). Así, hay una pérdida de goce situada como efecto del significante; una pérdida que, a diferencia de la del paradigma cuatro, en el que era considerada como proveniente de la naturaleza sexuada, será una pérdida totalmente significantizada.

Lo que en el primer paradigma Lacan imputaba a la prematuración vital, a una falta natural que daba lugar a ese desdoblamiento encarnado del estadio del espejo, a una hiancia, ahora se significantiza. Del mismo modo, lo que en el paradigma cuatro aparece como una pérdida natural de la vida, en el quinto paradigma aparece como un efecto del significante. Lacan varía las fórmulas en torno a esta pérdida de goce.

En este Seminario, el 17, Lacan también introduce un suplemento de goce; se trata del objeto a, pero como plus-de-goce. Es una ruptura completa con los términos de su paradigma tres, ya que el plus de goce “[…] no lo articulo como un forzamiento o una transgresión. […] No se transgrede nada. Escabullirse no es transgredir” (Lacan, 2008[1969-1970], p. 18).

La concepción de plus de goce aporta algo nuevo, cuando el goce es presentado como das Ding es pensado como fuera de lo simbólico y, “[…] cuando se presenta como objeto a de la pulsión” (Miller, 2011b, p. 255), se hace la lista: el oral, el anal, el fálico, el escópico, el invocante, y hasta la nada es un objeto. Cuando piensa el goce como plus-de-goce, el goce colma, pero, a la vez conserva su falta de goce; entonces, allí la lista de objetos a se amplifica.

“La noción de plus-de-goce en Lacan tiene por función extender el registro de los objetos a más allá de los objetos ‘naturales’, a todos los objetos de la industria, de la cultura, […] todo lo que puede llegar a colmar –phi, sin lograr hacerlo de manera exhaustiva” (Miller, 2011b, p. 256). Son los objetos que abundan para llenar nuestro deseo y taponar la falta de goce.

Lacan presenta la repetición como necesaria para el goce; esto en el Seminario 17: “Lo que precisa de la repetición es el goce […]. La repetición se funda en un retorno del goce” (Lacan, 2008[1969-1970], p. 48). El goce está representado por el significante y, al mismo tiempo, esta representación fracasa y conlleva a la repetición.

El S1, significante amo, conmemora la irrupción de goce. A la vez que introduce una pérdida de goce, también produce un suplemento de goce. Será el plus-de-goce lo que tome cuerpo de una pérdida. Desde este paradigma, el acceso al goce no se alcanza esencialmente por la vía de la transgresión, sino por la vía de una pérdida producida por el significante y el “Saber, medio de goce” (2008[1969-1970], p. 41).

Es medio de goce en tanto que tiene efecto de falta y produce un suplemento, el plus-de-goce. Lacan, con la frase “La verdad, hermana del goce” (2008[1969-1970], p. 57) muestra que la verdad es inseparable de los efectos de lenguaje y que está ligada al goce prohibido; es decir, que apunta al –phi, lo que es el efecto de anulación por el significante.

El goce fálico, que es el goce perfecto, paradigmático, está prohibido, mientras que algo viene a suplirlo: el goce del plus-de-goce. Esta repetición está animada por el desfasaje entre el -phi y el a, es decir, entre la falta y su suplemento. En este momento de la enseñanza volvemos a encontrar una conexión entre el significante, el orden simbólico, el Otro y el goce. Se produce el desplazamiento de pensar la relación del goce con el fantasma, a la relación del goce pensado como repetición y esto le dará/le otorgará un nuevo valor al síntoma.

Miller (2011b, p. 254) sostiene que pensar el final del análisis como atravesamiento del fantasma “[…] finalmente es una variante del paradigma de la transgresión, es la transgresión montada en el análisis como fin del análisis, y con la invitación de ir más allá, en la dirección del vacío, de la destitución del sujeto, de la caída del sujeto supuesto saber y de la asunción del ser de goce”.

“Es muy diferente pensar la relación con el goce como repetición. La repetición es de algún modo la forma desarrollada del fantasma, en el mismo sentido en que este es la forma concentrada de aquella. La repetición es lo que merece llamarse el síntoma” (Miller, 2011b, p. 255). Se trata de la repetición de goce que aquí no es la transgresión, sino el goce del escabullirse o el saber hacer con el síntoma.

En la presentación de este paradigma, Miller concluye que éste se encuentra completamente condicionado por la relación entre significante y goce. La introducción misma del significante depende del goce y el goce es impensable sin el significante.

Para pensar la urgencia

En la “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, Lacan (2012[1967]) anuncia las consecuencias del avance de la técnica en manos de un mercado capitalista, la ciencia forcluyendo al sujeto.

Establece que el discurso capitalista implica el rechazo a la castración. Así, realiza un movimiento circular en el que la voluntad consigue reunir al sujeto con el goce del objeto, sin los límites ni la distancia simbólica que la castración impone, borrando la distancia entre el desecho y el plus-de-gozar.

En el año 53, en “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, Lacan (2008[1953]) afirma que el psicoanalista debe articular su práctica a la subjetividad de la época. A las guardias, admisiones, interconsultas en el ámbito de la salud, llegan las demandas de los sujetos arrasados por las formas de malestar que produce la época, es decir, los efectos sobre el sujeto del discurso de la ciencia y el discurso capitalista.

El empuje al consumo en sus diversas formas, la segregación, la violencia, la judicialización de todos los conflictos, la pérdida de privacidad, el pánico generalizado, la sospecha sobre cualquier semejante, son algunas de las manifestaciones que encuentran en la clínica su correlato a través de los síndromes caracterizados como trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, del control de impulsos. A la vez, el mercado propone soluciones altamente rentables, tal como las que brinda la industria farmacológica.

Son tiempos de un padre inconsistente, con la consiguiente deslocalización del goce; separación del objeto de goce y del significante fálico. Encontramos un goce por fuera del deseo y desarticulado de la ley, la proliferación del consumo, fragmentación del lazo social, declinación del padre.

Sujetos identificados a una comunidad de goce: “soy toxicómano”, “soy anoréxica”. Sujetos arrasados por la incertidumbre contemporánea, sin garantías, sin confianza en el otro, sin esperanza. La depresión, suicidios, miedo generalizado, violencias, son propios de esta época a la que Gilles Lipovetsky (2006) llama “hipermodernidad”. En ella se radicalizan los tres elementos de la modernidad: el individuo, el mercado y la tecnociencia. Yuxtaposición de un proceso desorganizador con normas éticas individualistas (Assef, 2013).

Jorge Assef (2013) afirma que la película del director británico Danny Boyle, Trainspotting (1996) , muestra el proceso en el cual un sujeto es tragado por el objeto de consumo. La historia se ordena a partir de la vida de cinco jóvenes adictos a la heroína en Edimburgo, “[…] con un estilo irónico y un montaje donde se destacan la velocidad, los planos subjetivos y un espacio fílmico fragmentado” (Assef, 2013, p. 177).

La voz en off al inicio de la película nos hace oír aquello que podríamos entender como la puesta en palabras de la síntesis del discurso capitalista:

Elige una vida, elige un empleo, elige una familia, una maldita TV grande, elige lavarropas, autos, CDs y abrelatas electrónicos, elige la buena salud y el colesterol bajo, seguro dental, elige hipotecas a plazo fijo, elige una primera casa, elige a tus amigos, elige la ropa informal, elige un traje de tres piezas comprado en cuotas y pregúntate quién eres un domingo temprano, elige sentarte en el sofá o mirar estupidizantes programas, mientras comes comida chatarra, elige pudrirte en un hogar miserable siendo una vergüenza para los malcriados que has creado para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida… ¿Por qué querría eso? Elijo no elegir la vida, elijo otra cosa. ¿Las razones? No hay razones ¿Quién las necesita si hay heroína? (Boyle et al, 2004)

Empuje al consumo de una época comandada por el imperativo “¡goza!”, en la que objetos comunes son elevados a un cenit, a un lugar privilegiado por el mercado. Coca Cola es su ejemplo más evidente. Es deseable en tanto veamos su envase y su logo. Época que, a la vez que produce consumidores, consume a los sujetos, los transforma en objetos de consumo. Tal como lo entonan los Rolling Stones en (I Can’t Get No) Satisfaction: “no puedo conseguir nada, cuando estoy viendo mi TV y ese hombre viene a decirme qué tan blancas pueden ser mis camisas, pero él no puede ser un hombre porque no fuma los mismos cigarrillos que yo […]. No puedo obtener ninguna satisfacción” (Jagger y Richards, 1965, 1m40s).

Nos acercamos así, al sexto paradigma del goce propuesto por Miller, situado a partir de los años 1972-1973 en el Seminario 20, mismo que nos introduce a la última enseñanza de Lacan.

Lacan se deshace del sujeto tachado y nos encontramos con un sujeto que tiene un cuerpo que goza. Entonces, propondrá una palabra inventada: el parlêtre, un ser que goza. Su ser es un ser de goce. Lacan introduce el parlêtre en el ’74, en una conferencia en Roma y vuelve a utilizarla en el Seminario RSI de los años 1974-1975. En el ’75 retoma el término en Joyce el síntoma, cuando “[…] introduce una sustitución que coloca al parlêtre lacaniano en el lugar del inconsciente freudiano. Miller propone tomar dicha sustitución como índice de lo que cambia en el psicoanálisis en el Siglo XXI: el parlêtre viviente es lo opuesto al sujeto insustancial, al $ mortificado por el significante” (Fernández, 2018, p. 344).

Paradigma 6

La no-relación

En el sexto paradigma, lo esencial no es que el significante tenga un efecto de mortificación sobre el cuerpo, sino que el significante se convierte en causa de goce. El parlêtre tiene una relación embrollada con el lenguaje, que es lo que Lacan llama la debilidad mental. Entonces, la pregunta que vuelve otra vez en la enseñanza de Lacan es cómo es posible que dos órdenes tan heterogéneos como el significante y el goce se puedan articular, cómo puede ser que un análisis, sirviéndose de la lógica del significante, pueda producir efectos sobre la relación de un sujeto con el goce (Fernández, 2018).

El sexto paradigma vuelve a poner el acento en la disyunción entre el goce y el significante. El sintagma lacaniano “no hay relación sexual” constituiría el nuevo nombre de esta disyunción. En este paradigma, el goce está en el régimen del Uno, hay Uno. Este goce Uno no necesita del Otro, sino que se dirige a uno mismo, es un goce separado del Otro y es lo que va a dar lugar al concepto de sinthome del Seminario 23 (Fernández, 2018).

Miller (2011b, p. 264) es contundente: “el imperio de la no-relación, en la última enseñanza se pone en tela de juicio la pertinencia de intentar operar sobre el goce a partir de la palabra, a partir del sentido”.

Para concluir, hay una referencia de Lacan en los Escritos que dice que la interpretación es como la diosa ocasión. La diosa ocasión era una diosa de la mitología griega y también romana, que tiene un solo pelo atrás y alitas en los pies y pasa todo el tiempo sin parar, no se detiene en ningún momento. El dicho dice “hay que atrapar a la ocasión por los cabellos”; tiene un solo pelo y hay que atraparla, si se la deja pasar se escapa.

Presentamos una viñeta clínica:

Luego de las vueltas dichas sobre la metáfora que, como envoltorio formal, recubría el acontecimiento de cuerpo, es decir, su síntoma, todo parecía haber sido dicho, en estas vueltas dichas, acerca del accidente familiar precisamente mientras la analizante era gestada. Escena nunca vista, pero imaginarizada fantasmáticamente. Fue relatada una y otra vez en busca de una respuesta acerca del culpable, del culpable del accidente. Este relato trágico, heroico, narcisista, se erigía como escabel, como pedestal de ideales de bien, al gozar con la palabra y acaparar la paciente sobre sí, la culpa que se deslizaba entre los adultos presentes en la escena. La angustia y el dolor que atravesaban a la madre conducían a la analizante a dedicar su vida a salvar a otros. “Consagrada” – es la única palabra que emite la analista – toca el cuerpo y el nombre propio, desbaratando todos los sentidos gozados. La matematización alcanza un real por la vía del discurso analítico. Analista oportunista – como lo llama Miller –, que con el mediodecir de la interpretación inesperada (“consagrada”), sorprendente, aprovecha la ocasión y toma por ese cabello único al sujeto, que huye con las alas de la culpa del relato de las obligaciones y castigos posibles.

El lenguaje agujerea lo real, lo captura. Real que es misterio del cuerpo que habla, misterio del inconsciente, misterio del parlêtre. Lacan (2006[1972-1973], p. 158) se pregunta en el Seminario 20, Aún: “¿qué es el cuerpo hablante? Ah, es un misterio”.

Cuando se dirige al sujeto del inconsciente de los primeros años, la interpretación opera sobre el síntoma como metáfora; en el grafo, el significado del Otro es el lugar del síntoma y funciona ahí como una metáfora. En la última enseñanza de Lacan, la interpretación es la táctica singular que interpreta al parlêtre. Allí la palabra, el silencio, el gesto, resuenan y tocan el síntoma como acontecimiento de cuerpo. (Sotelo, 2016, p. 182)

Tiempos de urgencia

Si hablamos de urgencia, la primera consulta supone un primer momento lógico, instante de ver en el que el encuentro con lo real irrumpe en la vida del sujeto, quien, más cerca del grito que del llamado, direccionará su búsqueda hacia otro que acuse recibo.

Si es el psicoanalista quien ocupa el lugar de Otro, ese sin sentido del goce que habita al sujeto comienza a medio decirse, deviniendo llamado en la apertura de un segundo tiempo lógico, tiempo de comprender.

Los paradigmas del goce propuestos por Miller nos orientan en la dirección de la cura, localizando el goce que habita al sujeto que llega en urgencia. En el espejo imaginario, en lo discursivo, en lo real del cuerpo, en el decir “mentiroso” de sus relatos, en la potencia de sus delirios, en la voz alucinada, en el encuentro con el Otro-goce.

La angustia, ese afecto que no engaña, pero no siempre localizable, la construcción del fantasma, la formalización del síntoma, encontrarán en la sesión analítica su devenir, a través del momento de concluir, es decir el acto analítico. De esta manera, táctica, estrategia y política, brújula del analista, orientan la subjetivación de la urgencia, abriendo el camino hacia el inicio de un análisis.

REFERENCIAS